大フィルの東京公演。 ― 2011/02/21 02:30:29

2011年2月20日(日)1400開演

第48回東京定期演奏会

サントリーホール

指揮:大植英次

ショスタコーヴィチ/交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

ブルックナー/交響曲 第9番 ニ短調

大フィルの東京公演に行って来た。

関西おる時、そんなに聴いてへんかったのに、東京来て行くとは(苦笑)。

しかし、恥ずかしながら大植氏の生初めてだった(汗)。

ショスタコ9番。

3楽章のソロがみなさん上手くてドキドキ。

終楽章は加速する前のところをずっしり踏み締めて悪魔的。

最後の加速はもう少し速い方が好きかな。

しかしこの曲は生で聴いた方が面白いな(笑)。

ブルックナーは予想を裏切り、比較的速めの演奏。

しかし軽いわけではもちろんなく。

1楽章は深淵さより、焦燥を強く感じた。

そして終楽章の息深い祈り。

最後の一音が消えたあとの長い静寂もじわりと心に来た。

第48回東京定期演奏会

サントリーホール

指揮:大植英次

ショスタコーヴィチ/交響曲 第9番 変ホ長調 作品70

ブルックナー/交響曲 第9番 ニ短調

大フィルの東京公演に行って来た。

関西おる時、そんなに聴いてへんかったのに、東京来て行くとは(苦笑)。

しかし、恥ずかしながら大植氏の生初めてだった(汗)。

ショスタコ9番。

3楽章のソロがみなさん上手くてドキドキ。

終楽章は加速する前のところをずっしり踏み締めて悪魔的。

最後の加速はもう少し速い方が好きかな。

しかしこの曲は生で聴いた方が面白いな(笑)。

ブルックナーは予想を裏切り、比較的速めの演奏。

しかし軽いわけではもちろんなく。

1楽章は深淵さより、焦燥を強く感じた。

そして終楽章の息深い祈り。

最後の一音が消えたあとの長い静寂もじわりと心に来た。

通勤ミュージック~090409 ― 2009/04/09 23:29:57

*ブルックナー:交響曲第8番(シューリヒト/VPO)

1963年のライヴ、Altus盤。

基本スタンスはほぼEMI盤と一緒だけど、スケルツォの熱を帯びた進め方などは、さすがにライヴならではの感興。

1楽章の最後の下降音型(いわゆる「死の時計」)が、終楽章の一番最後で長調になって帰ってくる、その壮大な帰結感。

その「死の時計」がクッキリしているのは、スタジオ盤以上……というかいくつかある自分の所有盤の中で一番かも? すごく意味深い。

つまり、最後の最後へとつながる流れを、もう1楽章の時点から予感させる、深く長い視野。

3楽章は、スタジオ録音でも速めのテンポでこの楽章の美しさを生(き)のままで表出しているけれど、ライヴ故に、更に一層みずみずしい形で音化されている。

終楽章も、スタジオ盤が一筆書きのように進んでいくのに比して、やはり臨場感というか緊張感が増していて心地よい。

スタジオ盤でも優れていた、1楽章の再現するところなんか、もっと胸が掻きむしられるかのごとく、劇性をもって奏でられ、深い感動がある。

惜しむらくはモノラル録音であることだけど、これはやむなしか。

これを聴いたあと、久しぶりにスタジオ盤聴いたけど、両方とも持っていたいなと感じさせた。

お互いがお互いを補完するという感じかな。

その余勢(?)からか、クナ/MPOのスタジオ盤も何年かぶりに引っ張り出して聞いた。

この音盤がブル8の「マイ初演」だった。

正直に告白すると、ずっと「何かすごい曲ってのは分かるけど、何かチンプンカンプン!」という第一印象だった。

その後にシューリヒトのスタジオ盤、そして大好きなヨッフム盤を聴いて、少しずつこの曲の味が分かってきたのだけど。

今改めて聴くと分かった。

そりゃこれがマイ初演なら辛いって。(汗

いくつかブル8聴いた今だからこそ、クナの面白さというか(良い意味で)傍若無人……ゴーイング・マイ・ウェイな解釈がスッと入ってきた。

1963年のライヴ、Altus盤。

基本スタンスはほぼEMI盤と一緒だけど、スケルツォの熱を帯びた進め方などは、さすがにライヴならではの感興。

1楽章の最後の下降音型(いわゆる「死の時計」)が、終楽章の一番最後で長調になって帰ってくる、その壮大な帰結感。

その「死の時計」がクッキリしているのは、スタジオ盤以上……というかいくつかある自分の所有盤の中で一番かも? すごく意味深い。

つまり、最後の最後へとつながる流れを、もう1楽章の時点から予感させる、深く長い視野。

3楽章は、スタジオ録音でも速めのテンポでこの楽章の美しさを生(き)のままで表出しているけれど、ライヴ故に、更に一層みずみずしい形で音化されている。

終楽章も、スタジオ盤が一筆書きのように進んでいくのに比して、やはり臨場感というか緊張感が増していて心地よい。

スタジオ盤でも優れていた、1楽章の再現するところなんか、もっと胸が掻きむしられるかのごとく、劇性をもって奏でられ、深い感動がある。

惜しむらくはモノラル録音であることだけど、これはやむなしか。

これを聴いたあと、久しぶりにスタジオ盤聴いたけど、両方とも持っていたいなと感じさせた。

お互いがお互いを補完するという感じかな。

その余勢(?)からか、クナ/MPOのスタジオ盤も何年かぶりに引っ張り出して聞いた。

この音盤がブル8の「マイ初演」だった。

正直に告白すると、ずっと「何かすごい曲ってのは分かるけど、何かチンプンカンプン!」という第一印象だった。

その後にシューリヒトのスタジオ盤、そして大好きなヨッフム盤を聴いて、少しずつこの曲の味が分かってきたのだけど。

今改めて聴くと分かった。

そりゃこれがマイ初演なら辛いって。(汗

いくつかブル8聴いた今だからこそ、クナの面白さというか(良い意味で)傍若無人……ゴーイング・マイ・ウェイな解釈がスッと入ってきた。

通勤ミュージック~090321 ― 2009/03/21 01:47:34

*ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」(リヒター/BRSO)

非常に独特な「ロマンティック」。

だけども異形ではない。

何とも不思議な演奏。

基本テンポは遅めなんだけど、所々でグッとアクセルを踏む箇所がある(特に両端楽章)。

だけど、それがフルトヴェングラーのように、濃厚な音のドラマを感じさせるものではない。

もちろんブルックナーの解釈としては、極めて独特の論理を感じさせる部類だとは思うけど、それが「くどさ」にはなっていない。

うまく言えないけど、この解釈が「リヒターの」自己主張なのではなく、リヒターの信じる「ブルックナーの」分析なのだからではないだろうか。

やっぱりブルックナーって、過剰な「オレオレ」が出ると絶対にくどくなる(ある意味マーラー以上に)。

理想的な演奏解釈は「自己投影」と「ブルックナーの音像の構築」がイコールなモノなんだろうけど(ボクにとってはそれが常にヨッフム)、まずは後者を優先すべき作曲家なんだと思う。

その意味では、この演奏はリヒターが「面白がって」や、「才気を弄んで」行ったモノでは決してなく、あくまで自分の信じる「ロマンティック」の姿を堅実に写し取ろうと努力した結果として出てきたのだろう。

その結果かどうか分からないけど、この曲の(通常演奏される)終楽章が、7番や8番の作曲後に行われた、言うなれば「後期」の形態を持っていることをすごく感じさせる演奏になっている。

多くの演奏では、事実としてはそう(=「後期の形態」)なのに、それを感じさせるものは余りない。

でもこのリヒターの音盤は、4楽章だけはっきりと音像や空気感が前3楽章と違って聞こえてくる。

それってすごい事だと思うんだけど。

解説書でも指摘されているように(金子建志氏の演奏分析は、さすがに素晴らしい)、フルオケを引っ張り切れていないところもあるけれど(やっぱり終結のフニャ感は若干悲しい)、そこを差し引いてもブルックナーや「ロマンティック」について色々と考えさせられる、という点ですごく「身になる」音盤だった。

非常に独特な「ロマンティック」。

だけども異形ではない。

何とも不思議な演奏。

基本テンポは遅めなんだけど、所々でグッとアクセルを踏む箇所がある(特に両端楽章)。

だけど、それがフルトヴェングラーのように、濃厚な音のドラマを感じさせるものではない。

もちろんブルックナーの解釈としては、極めて独特の論理を感じさせる部類だとは思うけど、それが「くどさ」にはなっていない。

うまく言えないけど、この解釈が「リヒターの」自己主張なのではなく、リヒターの信じる「ブルックナーの」分析なのだからではないだろうか。

やっぱりブルックナーって、過剰な「オレオレ」が出ると絶対にくどくなる(ある意味マーラー以上に)。

理想的な演奏解釈は「自己投影」と「ブルックナーの音像の構築」がイコールなモノなんだろうけど(ボクにとってはそれが常にヨッフム)、まずは後者を優先すべき作曲家なんだと思う。

その意味では、この演奏はリヒターが「面白がって」や、「才気を弄んで」行ったモノでは決してなく、あくまで自分の信じる「ロマンティック」の姿を堅実に写し取ろうと努力した結果として出てきたのだろう。

その結果かどうか分からないけど、この曲の(通常演奏される)終楽章が、7番や8番の作曲後に行われた、言うなれば「後期」の形態を持っていることをすごく感じさせる演奏になっている。

多くの演奏では、事実としてはそう(=「後期の形態」)なのに、それを感じさせるものは余りない。

でもこのリヒターの音盤は、4楽章だけはっきりと音像や空気感が前3楽章と違って聞こえてくる。

それってすごい事だと思うんだけど。

解説書でも指摘されているように(金子建志氏の演奏分析は、さすがに素晴らしい)、フルオケを引っ張り切れていないところもあるけれど(やっぱり終結のフニャ感は若干悲しい)、そこを差し引いてもブルックナーや「ロマンティック」について色々と考えさせられる、という点ですごく「身になる」音盤だった。

通勤ミュージック~090216 ― 2009/02/16 22:14:40

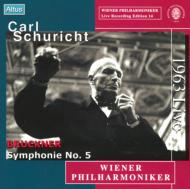

*ブルックナー:交響曲第5番(シューリヒト/VPO)

DGのVPO150周年ボックスにも入っていた1963年2月24日のライヴ。Altus盤で購入。

「シューリヒトらしくない」(orブルックナーらしくない?)との枕詞でずっと語られている音盤。

この曲について多くを語れるほど聴いていないし、すごくシンパシーを持っている曲というわけではないけれど……。

まさに「凄演」という言葉がふさわしい!

金管の意志的な強奏、1楽章や3楽章の凄まじいアゴーギク。

しかしその動きも決して「忘我の境地」なのではなく、キリリと手綱を引き締めた上での操作であるところが素晴らしい。

その意味では、「~らしくない」というのは当たっていないのかもしれない。

例えばスタジオ録音(EMI)の8番や9番。

もちろんここまで息をのむようなスピードではないけれど、あの飄々と一筆書きのように進めていく感覚と通じるものが確かにある。

そして最終楽章。

ベートーヴェンの「第9」と同じく、それまでの楽章が回想されていく手法の鮮やかさ。

コラール主題と二重フーガの荘厳さ。

そういったこの曲の「説明」を、この演奏は自然と教えてくれる。

クライマックスの「キメ」を耳にすると、この曲に対して「8番に匹敵する名作」という声があることが、やっと分かった。

ちなみにこの曲の「マイ初演」はシャルク改訂版のクナ/VPO。

でも恥ずかしながらあまり印象がない。(汗

逆に今聴いてこそ、その「異形」の改作から透けてくるクナの魅力が分かるのかも?

ヨッフム&SKDの全集も未聴だし(きっとむしろこういう演奏を「マイ初演」にすべきだったのか?)、5番をもう少し自分の中に染み渡らせるべき時期なのかもしれない。

シューリヒト/VPOのAltus盤によるブルックナーは、8番のライヴも買っているので、こちらはスタジオ盤との比較が楽しみ。

……何だかホントにブルックナー苦手なのか分からなくなってきたぞ。(苦笑

まあ、一度聴いてヤッホーイ!みたいな曲でないところを敬遠しているきらいがあるのかな。(何て頭の悪いたとえ。失笑

スルメのように何度も噛み締めてこそ味が出る、みたいなところがあるから。

DGのVPO150周年ボックスにも入っていた1963年2月24日のライヴ。Altus盤で購入。

「シューリヒトらしくない」(orブルックナーらしくない?)との枕詞でずっと語られている音盤。

この曲について多くを語れるほど聴いていないし、すごくシンパシーを持っている曲というわけではないけれど……。

まさに「凄演」という言葉がふさわしい!

金管の意志的な強奏、1楽章や3楽章の凄まじいアゴーギク。

しかしその動きも決して「忘我の境地」なのではなく、キリリと手綱を引き締めた上での操作であるところが素晴らしい。

その意味では、「~らしくない」というのは当たっていないのかもしれない。

例えばスタジオ録音(EMI)の8番や9番。

もちろんここまで息をのむようなスピードではないけれど、あの飄々と一筆書きのように進めていく感覚と通じるものが確かにある。

そして最終楽章。

ベートーヴェンの「第9」と同じく、それまでの楽章が回想されていく手法の鮮やかさ。

コラール主題と二重フーガの荘厳さ。

そういったこの曲の「説明」を、この演奏は自然と教えてくれる。

クライマックスの「キメ」を耳にすると、この曲に対して「8番に匹敵する名作」という声があることが、やっと分かった。

ちなみにこの曲の「マイ初演」はシャルク改訂版のクナ/VPO。

でも恥ずかしながらあまり印象がない。(汗

逆に今聴いてこそ、その「異形」の改作から透けてくるクナの魅力が分かるのかも?

ヨッフム&SKDの全集も未聴だし(きっとむしろこういう演奏を「マイ初演」にすべきだったのか?)、5番をもう少し自分の中に染み渡らせるべき時期なのかもしれない。

シューリヒト/VPOのAltus盤によるブルックナーは、8番のライヴも買っているので、こちらはスタジオ盤との比較が楽しみ。

……何だかホントにブルックナー苦手なのか分からなくなってきたぞ。(苦笑

まあ、一度聴いてヤッホーイ!みたいな曲でないところを敬遠しているきらいがあるのかな。(何て頭の悪いたとえ。失笑

スルメのように何度も噛み締めてこそ味が出る、みたいなところがあるから。

ブルックナー指揮者。 ― 2008/10/16 21:55:46

ヨッフムの7番、後半2楽章も大いに満足。

4楽章が1楽章につながっていることを、自然に理解させてくれた。

この曲を最初に聴いたのはベーム/VPOだったけど、正直取っつきにくかった……。

ヨッフムのおかげで曲への見通しよくなったから、また聴き直そう。

7番で他に持ってるのは……未聴(汗)のヨッフム/VPOのライブ盤(MEMORIES)。計3種。割と少ない。

朝比奈御大の聖フローリアン盤もいつか入手せねば……と思いつつまったり放置。(苦笑

ちょっぴり苦手ということもあって、どうしてもブルックナーの音盤は狩猟(笑)優先度が低い。

他のナンバーも異演盤のバラエティーが少ない。

最多は一番好きな3番「ワーグナー」。インバルの初稿盤、セル/SKD、シューリヒト/VPO、クナッパーツブッシュ/VPO、ベーム/VPOで全部だったはず。

「ロマンティック」でさえ、ムーティ/BPO、フルトヴェングラー/VPO、ベーム/VPO、あと最近入手したリヒターのAltus盤。(これまた未聴。汗

ちなみに3番好きって言うと「変わってる」とよく指摘されるのだが、そうかな?

昨日の話とも被るけど、ボクにとっての「ブルックナー指揮者」はやはりヨッフム。

シューリヒトやクナ、ベームの演奏も傾聴してるけど、この作曲家への共感というか「聴き手への伝達力」でヨッフムが一番しっくり来る。

SKD盤は4、7~9番持ってるけど、もうここまで来たら全集で買い直すか(あるいは残りを埋めるか)ともつらつら考えてる。

1、2番はまだ一度も聴いたことないし、どうせならヨッフム爺で入門したい。

ちなみに旧盤(DG)はどうなんですかね?

朝比奈御大やヴァント、カラヤンやジュリーニも(つまみ食いでもいいから)聴かなあかんなぁとは思ってるんだけど。どうしても優先度低いわ(ごめんなさい)。

フルトヴェングラーは……4番聴いただけで言うのは何だけど、ブルックナーに関しては(少なくともボクとは)合わなかった。うーん。

4楽章が1楽章につながっていることを、自然に理解させてくれた。

この曲を最初に聴いたのはベーム/VPOだったけど、正直取っつきにくかった……。

ヨッフムのおかげで曲への見通しよくなったから、また聴き直そう。

7番で他に持ってるのは……未聴(汗)のヨッフム/VPOのライブ盤(MEMORIES)。計3種。割と少ない。

朝比奈御大の聖フローリアン盤もいつか入手せねば……と思いつつまったり放置。(苦笑

ちょっぴり苦手ということもあって、どうしてもブルックナーの音盤は狩猟(笑)優先度が低い。

他のナンバーも異演盤のバラエティーが少ない。

最多は一番好きな3番「ワーグナー」。インバルの初稿盤、セル/SKD、シューリヒト/VPO、クナッパーツブッシュ/VPO、ベーム/VPOで全部だったはず。

「ロマンティック」でさえ、ムーティ/BPO、フルトヴェングラー/VPO、ベーム/VPO、あと最近入手したリヒターのAltus盤。(これまた未聴。汗

ちなみに3番好きって言うと「変わってる」とよく指摘されるのだが、そうかな?

昨日の話とも被るけど、ボクにとっての「ブルックナー指揮者」はやはりヨッフム。

シューリヒトやクナ、ベームの演奏も傾聴してるけど、この作曲家への共感というか「聴き手への伝達力」でヨッフムが一番しっくり来る。

SKD盤は4、7~9番持ってるけど、もうここまで来たら全集で買い直すか(あるいは残りを埋めるか)ともつらつら考えてる。

1、2番はまだ一度も聴いたことないし、どうせならヨッフム爺で入門したい。

ちなみに旧盤(DG)はどうなんですかね?

朝比奈御大やヴァント、カラヤンやジュリーニも(つまみ食いでもいいから)聴かなあかんなぁとは思ってるんだけど。どうしても優先度低いわ(ごめんなさい)。

フルトヴェングラーは……4番聴いただけで言うのは何だけど、ブルックナーに関しては(少なくともボクとは)合わなかった。うーん。

最近のコメント